requestId:68a9f27df103e5.83245961.

【題記】2023年6月,習近平總書記在內蒙古考察并主持召開專題座談會,提出力爭用10年左右時間,打一場“三北”工程攻堅戰,全力打好包括黃河“幾字彎”攻堅戰在內的三大標志性戰役。

記者多次來到黃河“幾字彎”南岸的庫布其沙漠,實地調研三北地區防沙治沙的情況,并從當地群眾那里,得知了一個動人卻又鮮為人知的故事。

一個叫阿門其日格的地方,曾經有四位基層黨委書記,數十載接力種樹播綠,帶領阿門其日格人從“沙盆風口”中奪回了家園。如今,老書記們的精神激勵著新時代阿門其日格的干部群眾,他們依舊在造林治沙的第一線不懈奮斗。

為什么“三北”防護林工程,只有在中國共產黨領導下才能干成?為什么“三北精神”能夠代代相承并發揚光大?在中國共產黨成立103包養網周年之際,記者來到阿門其日格,看阿門其日格的樹,訪阿門其日格的人。

阿門其日格的旱柳。新華每日電訊記者張典標攝

你不會太留意阿門其日格的樹——最常見的旱柳,細長的枝條不成比例地斜生在粗矮的樹干上;同樣常見的白楊,也略顯干瘦,但向天挺拔,似乎在倔強地宣示:樹,哪能向風沙低頭?

阿門其日格的白楊,略顯干瘦,但向天挺拔。新華每日電訊記者張典標攝

阿門其日格,庫布其沙漠和毛烏素沙地曾經的“握手”之地。

樹,從20世紀60年代起,在這里“破沙”、挺立……60年過去了,這里不僅楊柳遍布,更有灰綠色沙蒿里冒出的簇簇沙柳和檸條。

你可能也從未聽說讓樹“破沙”的人,但阿門其日格飽經滄桑的老人,數十年后仍哽咽著向記者講述他們的故事。村口路邊,幾乎每個60歲以上的村民,都能跟你講這里的樹有多珍貴,跟你講帶領阿門其日格人種樹的是誰。

李治平。李明亮提供

王占文。王小燕提供

馮耀華。本報記者張典標翻拍

圖為郭巨才。受訪者供圖

李治平、王占文、馮耀華和郭巨才,是內蒙古鄂爾多斯市杭錦旗原阿門其日格鄉(公社)的四任黨委書記。

這四任書記,從1961年起,帶領阿門其日格人“死磕”風沙數十載,接力種樹播綠,硬生生掰開了庫布其沙漠和毛烏素沙地握在一起的“手”,帶領阿門其日格人從“沙盆風口”中奪回了家園。

2023年6月,習近平總書記在內蒙古考察時,走進巴彥淖爾市臨河區國營新華林場,了解“三北”防護林體系工程建設情況,感慨地說:“像‘三北’防護林體系建設這樣的重大生態工程,只有在中國共產黨領導下才能干成。”

根深扎沙地、葉望向蒼穹。樹,讓黃河“幾字彎”南岸曾經的漫漫黃沙,變成了今天的郁郁蔥蔥,但種樹的人——李治平、王占文、馮耀華和郭巨才,都已故去。

阿門其日格的樹,默默為他們的功業作證。一代代阿門其日格人,銘記著他們的姓和名:“我們永遠記得他們、想念他們!”

(一)牽著毛驢、拄根棍子,走遍阿門其日格,他決定:種樹,防風固沙

1961年,不滿30歲的李治平調任阿門其日格公社黨委書記時,這里已是杭錦旗沙化最嚴重、最窮困的地區之一。

“全是沙!”今天,在原阿門其日格的各個角落——杭錦旗錫尼鎮阿門其日格村、烏蘭敖包村、阿日柴達木村和中圖村,老人們都會指著目之所及的農田、草地,告訴你當時這一切都是寸草不生的“明沙梁”。

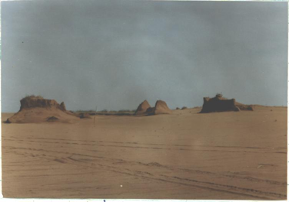

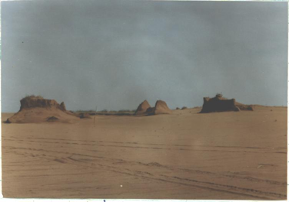

阿門其日格的沙丘(1990年8月攝)。劉占峰供圖

過度開荒令這塊本就氣候干旱、又鄰近沙漠的土地遭受嚴重生態破壞,“欺負”過土地的阿門其日格很快被風沙欺負,陷入“越缺糧、越開荒、越沙化”的惡性循環。

老人們講,當年的風兇,跟現在可不一樣。“鋪天蓋地那個大沙塵,暗無天日,白天也得點燈。”

冬春多風,室外少有挺胸走路的人。人們低頭、捂臉、瞇眼,搖晃著前行,臉被打得生疼,嘴里嚼得出沙味。

張潤煥包養價格回憶,小時候刮風沙,臉被打得生疼。包養站長新華每日電訊記者張典標攝

最要命的,是種糧“捉不住苗”。每年春播,農民至少得種三四茬。種一茬,被風沙打死;再種一茬,再打死……趕上壞年景,種五茬還“捉不住苗”,一春辛勞,顆粒無收。1960年,阿門其日格公社7萬畝耕地共產糧100萬斤,畝產僅14斤。

阿門其日格鄉網圍欄內的農作物(1990年8月攝)。劉占峰供圖

如今的阿門其日格,一個農民在玉米地里勞作。新華每日電訊記者張典標攝

有的村子,隔三岔五有人家睡了一宿醒來久不見天光,才發現流沙埋了房子,一家子奮力從窗戶掏洞鉆出地面,或者被鄉親們挖出來。據《杭錦旗志》記載,20世紀六七十年代,阿門其日格“流沙高出房頂是習以為常的事”。

“風沙刮得黃霧霧,越看越想沒活頭。”牽著毛驢、拄根棍子,足跡遍及全公社每個角落的李治平,見到的就是這么個阿門其日格。

到阿門其日格當書記,就得包養網讓這一方水土能養活一方人——認準這個道理的李治平作了決定:種樹,防風固沙。

1990年8月拍攝的阿門其日格人在種樹。劉占峰供圖

老人們回憶,在阿門其日格,這是破天荒頭一回有人號召大伙種樹。

然而,疑慮聲也不小:種莊稼都來不及,還種樹?滿地沙的地方,能種活樹?沒見過幾棵樹的人,知道怎么種樹?

如今,只有70歲以上的阿門其日格人親歷過“老書記”帶大家種樹的過往。他怎么說服大家的、說了什么話,已經沒什么人說得清,但人們記得那個大高個、爽朗的書記發動社員時,“和氣!可和氣了!真和氣!”

人們也記得,他走遍全公社找樹,發現阿門其日格僅有的樹幾乎都長在雨后才有水的水泡子邊,于是選了烏蘭敖包、奮勇和阿魯柴登三個水泡子多的大隊搞試點,還親自蹲點烏蘭敖包,帶領社員們開始種樹。

李治平的兒子李明亮記得,一次去烏蘭敖包看望住在老鄉家、久不見面的父親,老鄉卻告訴他,父親早上四五點就出了門。“那天風沙刮得啥也看不見,老鄉都說,風這么大,別出去了,他說不行,種樹一天都不能耽誤。”

李治平組織各大隊支書去隔壁伊金霍洛旗有植樹包養意思造林經驗的公社參觀。參觀回來,支書們個個摩拳擦掌。有人好不容易弄回一棵榆樹苗,種在學校對面的“硬圪梁”上,驗證干旱硬梁上能不能把樹種活。試驗的結果讓支書們為之一振:種得活!有的樹就這么皮實!

那年月那地方,種樹太難了,不僅風沙大,還缺“樹栽子”。

“樹栽子”就是樹苗,沒苗怎么種樹?李治平從伊旗借來一部分樹苗,又發動家家戶戶找親戚朋友幫忙,從外地找,終于找到一批“樹栽子”。還不夠,他又推動公社允許社員在自家房前屋后種少量“自留樹”,剪下枝條當苗。他還劃出800畝農田給如今的國營阿魯柴登治沙站(當時叫“阿魯柴登苗圃”)育苗。

“李治平書記來之前,我們這里沒人種樹。”后來跟樹打了一輩子交道的阿門其日格林業干部張潤煥,今年67歲了,他人生中見過的第一棵樹,就是7歲時父親響應李治平號召,從外地帶回的一株成人膝蓋高、小指頭粗的榆樹苗。小樹苗被種在張家老屋旁,如今,盤根錯節,干分兩股,狀似合抱,承載了一方土地的綠色記憶。

5月30日,張潤煥站在開始治沙時種下的一棵榆樹前。新華社記者 連振 攝

“說老實話,那時候種樹活了多少不知道,就是種!老百姓至少知道種樹了。”79歲的阿門其日格人、擔任過鄂爾多斯市人大常委會主任的高峰云,與李治平一起種過樹。他認為,李治平帶給阿門其日格的是關于樹的一場“啟蒙”。

經過幾年“種樹啟蒙”,阿門其日格的樹一天比一天多,阿門其日格人種樹的熱情也一天比一天高。

5月30日,張潤煥站在開始治沙時種下的一棵榆樹前。新華社記者 連振 攝

采訪期間,記者跟隨張潤煥爬上學校對面的“硬圪梁”,找到了當年那棵證實在阿門其日格的干旱硬梁上也能種活樹的老榆樹。

即使后來植樹防沙工作被迫中斷那些年,這棵榆樹依然堅強地扎根生長。

村民們講,20世紀70年代,龍卷風——也有說是雷擊,放倒了這棵樹,但它倒而不死。大家仍愛惜著它,在老榆樹的枝條上,系上祈福的布條。臥在地上的老榆樹,繼續抽新枝、發綠葉,又活了半個世紀。直到2023年,這棵阿門其日格治沙造林史上的“證物樹”,才“與世長辭”。

我們眼前的,是以一身交錯盤結的筋骨守護“硬圪梁”的老榆樹骸骨,沉默、頑強、死而不朽。

李治平時期種下,如今,以一身交錯盤結的筋骨守護“硬圪梁”的老榆樹骸骨。新華每日電訊記者王京雪攝

(二)阿門其日格無路可退了!他發起七天七夜的大討論,決定:造林,就是出路

老輩們異口同聲:王占文是在阿門其日格人走投無路的節骨眼上,被旗委派來的。“他臨危受命包養,救了阿門其日格的命。”

那是1970年,李治平已離任、植樹防沙被中斷的阿門其日格,變得更包養網窮、更困難、更棘手。36歲的王占文,曾擔任過杭錦旗農業局局長,旗委派他到阿門其日格任黨委書記,希望有經驗、能力強的他能改變這里的面貌。他二話沒說就來了。

李治平早先帶領社員種的樹,不少已遭破壞,只剩下一些沙蒿、寥寥無幾的檸條和少量“自留樹”。

資料顯示,那時,阿門其日格公社65萬畝土地,沙化面積達57萬畝。過去相距70余公里的庫布其沙漠與毛烏素沙地在阿門其日格正在“握手”。“握手沙”肆虐下,“人無糧食畜無草,取暖做飯缺柴燒”,大批農戶因無法生存背井離鄉。

阿門其日格的沙丘(1990年8月攝包養行情)。劉占峰供圖

來阿門其日格的第三天,王占文像當初的李治平一樣,騎著毛驢下了鄉,一走就是一個多月。

隨爸爸搬來阿門其日格后,當時只有10歲的王小燕偷著哭了好幾回。“全是沙,啥也沒有,風刮起來把臉打得生疼……我當年最大的心愿就是離開這里。”

王小燕老也見不著父親,倒是班里同學今天這個、明天那個地跟她報信兒:“王叔來我們小隊啦!”

今天,阿門其日格的老人提起王占文,描繪的幾乎都是同一個畫面——架一副眼鏡,挎個黃軍包,拄根棍,拿著筆記本,揣著旱煙袋,一個人走村串戶走到你跟前。

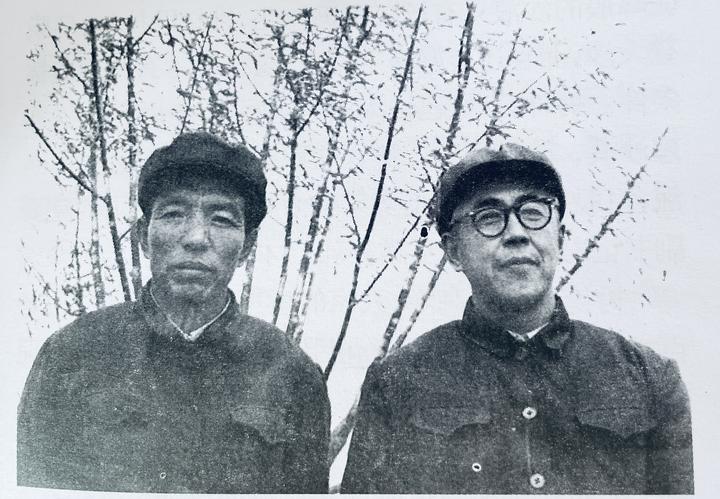

王占文(右)和馮耀華。新華每日電訊記者張典標翻拍

“見一個人,進一戶門。見了走路的跟走路的調研,見了放羊的跟放羊的調研……問得特別細,白天晚上就這么個走。”說著說著,張潤煥掉淚了。

“來我們家住過,人不拿架子,我們鋪的毛氈,沒有褥子,他說行呢行呢,就這挺好,還能撓癢癢。”擔任過阿門其日格村支書的高鳳卿說。

已故阿門其日格公社秘書劉茂成曾撰文回憶王占文:“他的筆記本記得滿滿的。每個村有幾顆明沙圪蛋,他都數好記入本本內。”

那幾年,王小燕對于父親最深的記憶,就是家里一摞摞筆記本都寫滿他漂亮的手書。

劉茂成在文章里記錄了王占文走遍全公社后開領導班子會的場景:“王書記不時插話,他想把匯報會開成一個大家出主意、想辦法、共同切磋琢磨的會議。”

聽干部們用“風起明沙流,壓倒房子人搬走”“房子埋在沙里邊,出路只有向外遷”形容阿門其日格現狀,王占文問大家:“出路只有向外遷?老百姓走光了,留下我們這些干部做什么?讓這塊土地變成毛烏素、庫布其,老百姓會答應嗎?黨和政府會允許嗎?”

大家越討論意見越統一,終于擰成一股繩:窮在沙上,害在風上,少在樹上,差在干上。阿門其日格的出路是大搞植樹造林,讓黃沙變綠洲。

5月30日,在阿門其日格,庫布其沙漠邊緣的沙丘被樹林阻擋(無人機照片)。新華社記者 連振 攝

王占文召開公社三級干部會議(以下簡稱“三干”會),發起“阿門其日格出路在哪里”的大討論,帶領各級干部和群眾代表共同探討出路——坐等救濟?背井離鄉?還是造林自救?

高鳳卿作為阿麻加汗大隊民兵連長,參加了會議。“王書記先帶我們去陜西神木縣參觀全國造林先進單位,回來就組織大討論,64個生產隊,整整討論了七天七夜。”

發佈留言